畳の豆知識

畳の歴史

日本でイ草の利用が始まったのは弥生時代です。最初は器物を包む材料として使われていましたが、やがて住居の敷物として筵(むしろ)に利用されるようになりました。現代の畳に近い形が登場するのは平安時代に入ってからで、この時期には厚みが加えられ、平安時代後期には貴人が座る場所に畳が常設されるようになりました。

畳1畳はベッドとして、半畳は座具として使用されることが一般的でした。また、高位の人が座る場所には畳を重ねて敷くという習慣も見られました。

鎌倉時代後期になると、武家の住居では人が座る場所に畳をつなげて敷くようになり、室町時代中期には部屋全体に畳を敷き詰める様式が広まりました。この際、床板から敷居を上げて畳の側面を隠す工夫も施されました。また、江戸時代には畳を部屋全体に敷き詰めることが庶民の住居にも広がりました。

最近では、部屋全体に畳を敷き詰めるのではなく、平安時代のように1枚から数枚程度を板間に置く使い方が復活しています。

畳のサイズ・敷き方

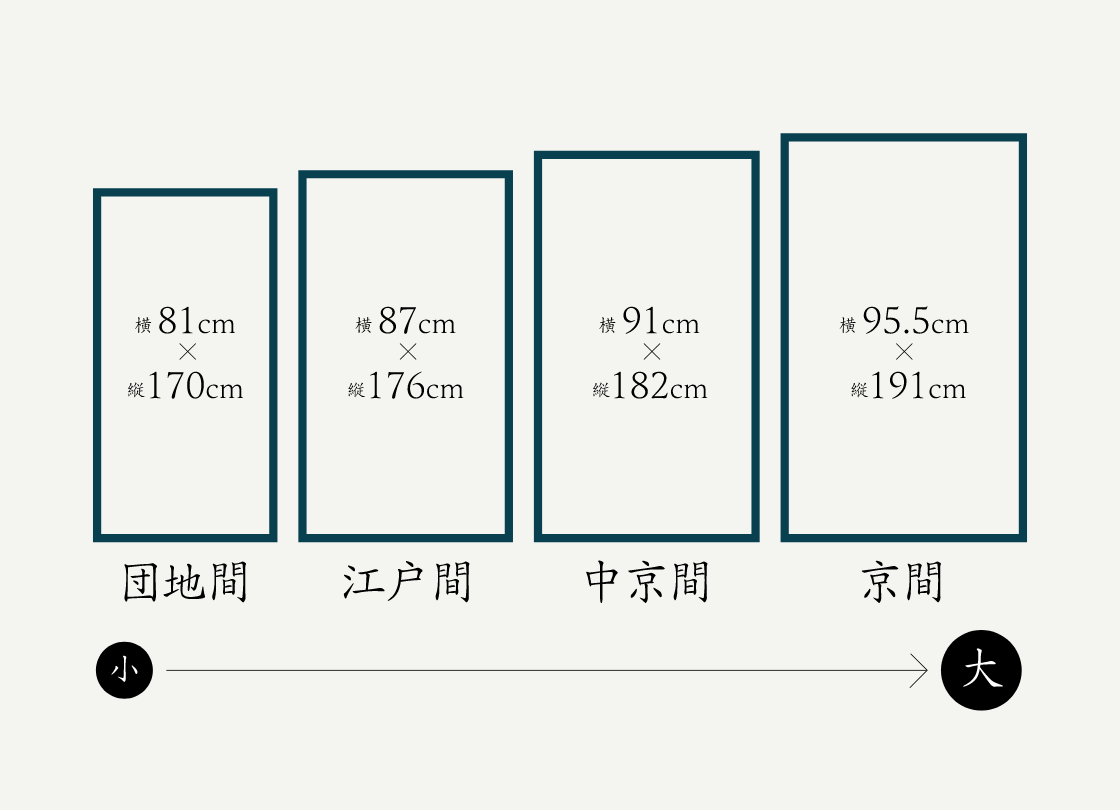

畳のサイズについて

| 京間 | 955㎜×910㎜=1.824㎡(畳1帖あたりの面積) 主に関西・中国・九州などで使用されています。 |

|---|---|

| 中京間 | 910㎜×1820㎜=1.656㎡(畳1帖あたりの面積) 主に愛知・岐阜・三重・福井・福島・山形・岩手・奄美大島などで使用されています。 |

| 江戸間 | 880㎜×1760㎜=1.548㎡(畳1帖あたりの面積) 全国的な標準規格として、主に関東・東北・北海道・東日本などで使用されています。 |

| 団地間 | 850㎜×1700㎜=1.445㎡(畳1帖あたりの面積) 主に公団住宅・アパ-ト・マンションなどに使用されています。 |

近畿・中国地方の一部では佐賀間(六二間・六一間)などもあります。

- ・六二間:940㎜×1880㎜=1.767㎡(畳1帖あたりの面積)

- ・六一間:925㎜×1850㎜=1.711㎡(畳1帖あたりの面積)

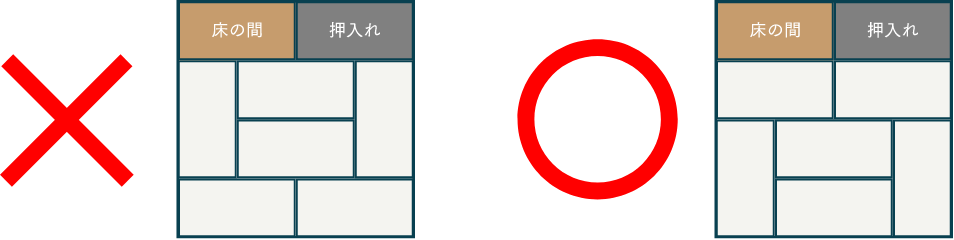

畳の敷き方について

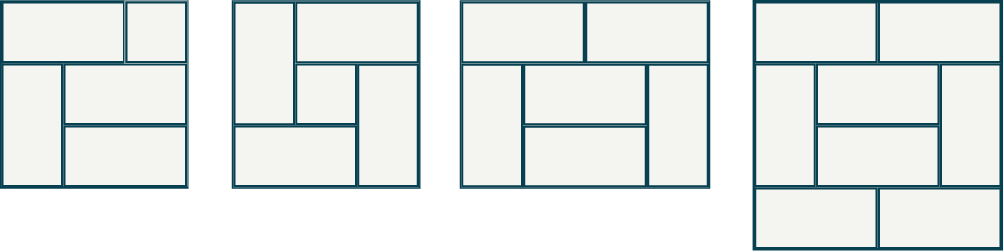

祝儀敷き

一般的な家屋で採用される敷き方です。4枚の畳の角が一か所に集まらないように配置します。

不祝儀敷き

お葬式など縁起が悪いとされる場合に用いる敷き方です。

畳の角が十字に交わるように、同じ方向に並べて敷きます。

床の間について

床の間のある部屋では、畳の縁を床の間に対して直角に敷くのは避けましょう。これは、上座である床の間の前中央に畳の縁があると見た目が悪く、そこに座る主客が床の間の掛け軸や生け花を鑑賞する際に、膝を滑らせることができなくなるためです。

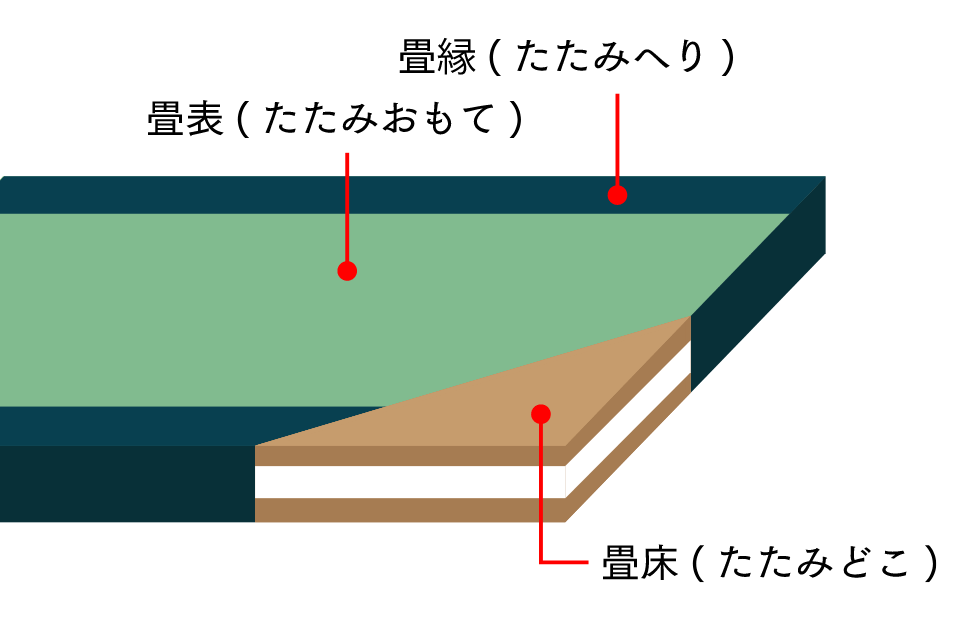

畳の構造について

畳は、藁などで作られた芯材「畳床(たたみどこ)」と、それを覆うい草でできた「畳表(たたみおもて)」、そして畳のふちを保護・装飾する「畳縁(たたみべり)」の三つの部分で構成されています。それぞれの部分の傷み具合によって、交換のタイミングや適切な対処方法が異なります。

代表的な3つの畳表

国産表

全国十数か所で生産されており、色調、光沢、地合いがそれぞれの地方によって異なります。中国産に比べて自然な色合いが特徴で、い草に粘りがあり耐久性にも優れています。価格は中国産より高めですが、普及品から特選品まで幅広く揃っています。

中国表

国内消費量の約8割を占める外国産の畳表で、価格が安いことから急速に普及しました。全体的な品質は中~下級品が中心で、集合住宅や賃貸住宅などで多く使用されています。国内産と比べてい草の取り扱いの差などから耐久性が低く、色合いを統一するために着色料が使われることが多いため、自然な風合いに欠ける製品が多いです。しかし近年では、日本のい草を中国で栽培し、日本企業の技術指導のもとで上質な畳表も生産されるようになっています。

和紙表・

化学表

天然のい草を使用せず、新素材で畳表風に仕上げた製品です。原料はメーカーによって異なりますが、天然の和紙やポリプロピレンなどを使用しているものもあります。従来のい草を使用した畳表に比べて耐久性が高く、変色もほとんどなく、ダニやカビの発生も抑えられるといった特徴があります。また、工業製品であるため品質と価格が安定しており、ばらつきがありません。ただし、天然のい草を使用した畳表に比べて自然な風合いや色合いに乏しく、特有の香りがありません。また、価格はやや割高になります。

経糸の種類

麻四芯表

(麻麻W表)

経糸が麻糸2本ずつ(計4本)で織られており、畳表の中でも高級品に使用されます。より多くのい草が織り込まれ、重量感があり厚手です。い草の本数は約7,000本。

麻綿四芯表

(麻綿W表)

経糸が麻と綿で織られている畳表で、下〜上級品まで幅広く使用されます。上級品では良質ない草が使用され、色合いが良く上品な美しさと耐久性を備えています。一方、下級品は糸引き表の上級品にも劣る場合があります。イ草の本数は約5,000本。

麻二芯表

(麻引き表)

経糸が麻糸で織られている畳表に使用されます。綿糸に比べて耐久性が高く、比較的良品が多いのが特徴です。主に国産表でよく見られます。い草の本数は約6,000本。

綿二芯表

(糸引き表)

経糸が綿糸で織られている畳表に使用されます。綿糸の伸縮性が高く切れやすいため、い草を多く織り込めず、目詰まり感が少ないのが特徴です。そのため、い草特有の香りや効能も少なく耐久性も低いです。主に低~中級品に使用されています。い草の本数は約4,000本。

畳の表替えの手順

- トップ

- 畳の豆知識